- 千岛湖上的九姓渔民

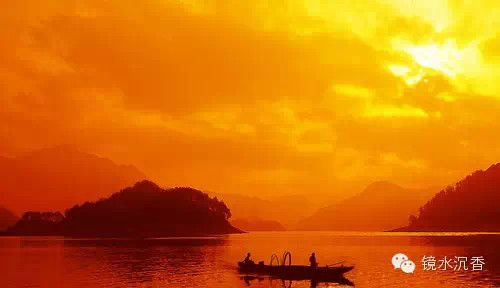

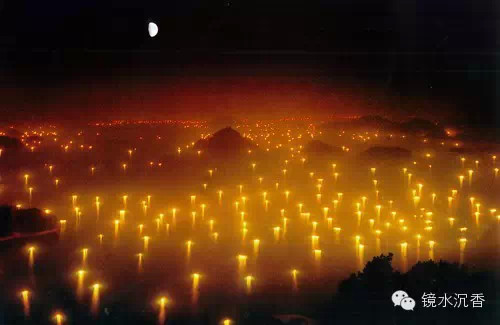

在晨曦的光晕中,微露轻轻拂过平静的湖面,长篙缓缓划破微漾的碧波,一艘载着渔人的小船渐行渐远,在氤氲的水汽中模糊,千岛湖的一天就这样拉开序幕。穿行在这群岛绿水之间,随着古老的船桨在湖中漾出一道波纹,轻泛涟漪,尘封已久的心扉也被逐渐舒展,碧波在白云和蓝天的衬托下,显得绚丽而光彩照人。入夜,枕一湖秀丽的碧水,盖一袭轻柔的薄雾,渐渐入梦,古老的传说从遥远的记忆中慢慢走来。抬头望向远方,那一抹碧翠的青黛里,留下的是数不尽的悲欢离合。古老的渔歌响起,在这盈盈山水间,“九姓渔民”的故事悄悄醒来,如诗如歌,如泣如诉。随着湖面波纹的变化,心也一点一滴地被融化,淡出清清的凉意,洗去陈年留下的厚厚疡垢,流年里的那些伤痛在暮色里,碎裂成如繁花落下的瓣蕾,渐渐消逝在过往的流水中,像浮萍一样飘荡在清泛的水流里。

“九姓渔民”是对生活在新安江流域的一群有着特殊习俗的渔民的称呼,这九姓包括:陈、钱、林、李、袁、孙、叶、许、何,清初时他们曾编为伏、仁、义、礼、智、信、捕七个字号,有大小船只2000多艘,至道光、咸丰年间尚有1000多艘,太平天国兵燹以后,减少为300多户。其实,“九姓渔民”始于一个传说,元朝末年,天下大乱,烽烟四起,许多草莽英豪各领风骚,其中势力最强的当数乞丐出身的朱元璋和渔民出身的陈友谅。1363年,陈友谅在鄱阳湖以自己所擅长的水战迎战朱元璋,结果朱元璋以火攻取胜,在此后的战役中,陈友谅节节败退,后中流矢身亡,朱元璋一统天下。此时陈友谅的势力已经七零八落,多数散落在鄱阳湖地区定居。其中部分将士携带家眷东逃,翻山越岭,沿赣东北边的“茶叶之路”,即九江景德镇浮梁县、祁县之古驿道,从安徽省歙县进入浙江省淳安县,来到新安江边。他们见这儿江水清澈,两岸土地肥沃,是鱼米之乡,便在新安江畔定居下来。后来官府查明了这些人的来历,上报朝廷,朱元璋恐其反明,便下令将他们赶入江中,以船为家,捕鱼为生,不准上岸居住,不准与岸上居民通婚,不准读书应试,不准穿鞋上岸,还须应召服役。从此,九姓渔民便过着与世隔绝的生活,也为他们的身世及命运蒙上了一层神秘的色彩。

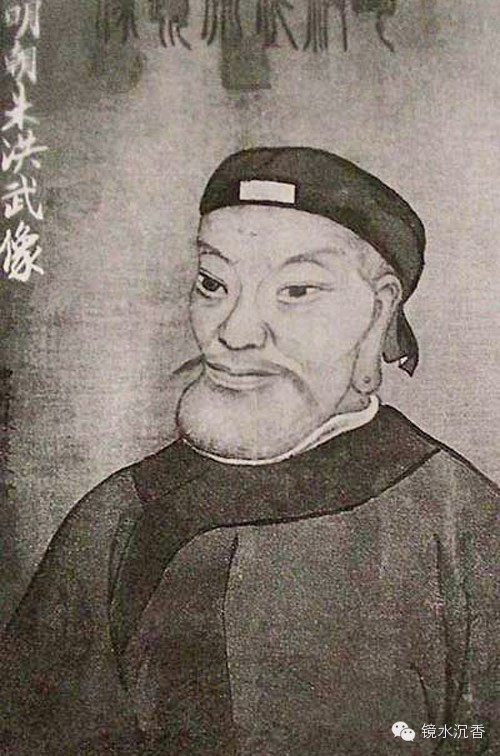

陈友谅,元末起义将领,湖广沔阳人,出身渔家。他曾在县衙署担任吏员文书,元朝末年,因对现实的强烈不满,投身于风云激荡的推翻元朝统治的斗争。从陈友谅入徐寿辉部,到他自立为王,他一直是推翻蒙元统治的最重要力量。在蕲黄起义爆发后,他投奔徐寿辉所领导的天完国军,从军中小吏做起,一步步爬到领兵元帅的位置。倪文俊与元朝将领宽彻普化决战时,天完国的首都在汉阳(今武汉市汉阳),鸡鸣汊大战就发生在汉阳附近。倪文俊的胜利,无疑对巩固天完国政权有很大作用。徐寿辉非常高兴,但此时的倪文俊骄横专擅,渐渐瞧不起徐寿辉。鸡鸣汊大捷后,他居功自傲,想取徐寿辉而代之,没想到被陈友谅告了密。倪文俊慌忙逃回黄陂老家,陈友谅借着徐寿辉的名义追赶到黄陂,将他杀掉。至此,陈友谅一步步掌握了天完国的朝政。至正二十年(1360年),陈友谅带兵攻打太平(今安徽当涂),裹挟徐寿辉同行,攻下太平后,陈友谅志得意满,下定决心杀掉徐寿辉。徐寿辉住在战船中,战船停泊在采石矶附近的江面上。陈友谅假装上船向徐寿辉禀告军务,谈话正在进行时,一名站在徐寿辉身后的武士,手持铁挝,向徐寿辉后脑砸去。徐寿辉一死,陈友谅就在采石矶五通庙登基称帝,他取消了“天完”的国号,改国号为“汉”,汉国的首都定在武昌。至正二十三年(1363年),在元末渐成统一之势、角逐天下时,当世英雄已然不多,而陈友谅则是其中的最大一支,一面是朱元璋、一面是元军残余势力。陈友谅终于打算进行这决定500百年大势的一场战争,他率水军与朱元璋在鄱阳湖决战。最终,世事难料,一次巡视军队时,他中了流箭贯穿眼眶直入颅腔不治,汉国的水军也随即节节败退,直至全军覆没。至正二十四年(1364年),朱元璋率军攻入武昌,汉国灭亡。此后,朱元璋驱逐蒙元贵族,剪除群雄,建立了新的统一的多民族国家——明朝。

同为元末农民起义将领,陈友谅的失败最终沦为朱元璋成功的反面教材。成王败寇,陈友谅的形象和朱元璋的历史书写也因此形成了鲜明的对比。陈友谅死后,张定边等人连夜运送陈友谅尸体(一说衣冠)至武昌蛇山头埋葬并立陈友谅墓。陈友谅旧部在武昌立其次子陈理称帝,改元德寿。次年,朱元璋兵临武昌城下,陈理出降,最后被发配至高丽。后来朱元璋又恐陈家人造反全国追捕陈姓人,抓住格杀勿论,陈家后人就隐名埋姓改沈姓溯江上行至钟祥及宜城接壤偏僻处上岸定居,故今天宜城的欧乐乡的沈家湾及钟祥、丰乐这一带沈姓人氏都属大汉天子陈友谅的族人和后裔,活着姓沈、死后归陈。

陈友谅的主要贡献是结束了元朝的腐朽统治,但诸多文献对陈友谅的军事行动要么是肆意歪曲,要么是视而不见。清修《明史陈友谅传》的内容就是以陈友谅的篡权和败亡为线索而写的,这也是我上面关于陈友谅表述的主要脉络。从中,我们看不出来陈友谅何以能成为江南实力最强、控制地域最为庞大的一支武装,看不出他何以能平定同样雄心勃勃的倪文俊,成为朱元璋最大的竞争对手,成为消灭元朝最重要的力量。实际上,投入倪文俊部下的陈友谅很快就展示了出众的军事才能,在比较短的时间内升职到统军元帅。他在借机取代倪文俊后,势力迅速发展,控制了今湖北、湖南、江西、安徽和浙江等地区,这些地区又主要是从蒙元统治者手中夺取的。遗憾的是,陈友谅在取代倪文俊前后对元作战的主要表现,他是如何从一部卒成为元帅、平章政事的,这段史实并不清楚。在他掌权、称王之后,史籍也注重记载他与朱元璋的交恶,与蒙元之间的战争也少有撰述。在明初修纂的《元史?顺帝八》中,我们见仅“友谅陷”某某地,元将某某人“死之”的多条记载。他在灭元方面的主要事迹,被隐匿在了浩繁的给成功者树碑立传的文字之中。

从陈友谅起事到他的败亡,前后的时间并不长,又恰值元明易代之际,史籍散乱,相互矛盾者多。改朝易代后,史家的立场也发生了改变,著史时其材料的取舍,形成的结论则往往有很大的差异。所谓“以一字定褒贬”、“以一字知褒贬”的史家态度,在明初史籍对历史人物的塑造方面,败者陈友谅的形象被刻意扭曲,某些史实亦被掩盖。例如,在《明太祖实录》和《明史》中都记载有“陈友谅镂金床”的故事,它是记述陈友谅生活腐化的重要依据。明史学者黄云眉先生《明史考证》认为,上述金床故事或为造假。“镂金床”的故事,高岱在《鸿猷录》中也有采择,后世的笔记小说或杂史中也多有传抄记载。虽然这段材料的真伪结论尚待论证,但陈友谅作为反面教材,明太祖告诫群下和让人知晓和警惕的作用达到了,陈友谅的奢华生活印象“成立”了。在记载陈友谅与朱元璋在洪都、鄱阳湖的对决时,另一个细节值得注意,双方的兵力对比。史籍通常记载,陈友谅大军60万众败于朱元璋20万大军,陈友谅之败,在于战术失败、军士离心等,朱元璋创造了以弱胜强的经典战例。实际上,双方的力量对比并非如此悬殊。其实,关于太袓平汉时的史籍中诸多的细节记载,黄云眉先生有总体的评价说,记载失于偏颇。他说:“鄱阳湖之战,实录及诸书过于夸饰,不足尽信。”又说:“太祖平汉之役,官书多渲染过实。据俞本《皇明纪事录》,友谅之战舰及军队,质量皆差,故至大溃。”

到明朝末年时,陈友谅墓已被杂草湮没。辛亥革命胜利后,民国政府对陈友谅墓进行过修复,1949年后又进行过修整,文革期间墓堆被毁,1981年重新修复,一世英雄总在一些关键的历史节点上被拿出来涂抹修饰一番。在近百年的陈友谅研究中,对陈友谅的赞许已经远远超过了明清时期,无论是在民国时期,他被视为“革命义士”,1949年后作为“五朵金花”之一的农民战争史研究的“起义英雄”,陈友谅及其政权被予以高度的评价和较多的关注。在有限的传统文献中,我们仍可以分析出陈友谅若干史实。比如陈友谅“少读书,略通文义”(《明史陈友谅传》),“尝为县吏”(《鸿猷录克陈友谅》),“有智略,深通兵法”《明书汉陈友谅记》),起事之时,他的文化水平远在朱元璋之上。起义期间,陈友谅百折不挠的进取精神和宏大的政治抱负远在张士诚之上,明人不止一人将他比作项羽、李建成等。虽然明朝人持批评意见的居多,但他们对陈友谅的能力、谋略和作风大都予以肯定。

历史大潮浩浩汤汤,陈友谅和他的大汉王朝终是一场过眼云烟。历朝以来,在新安江面上的他的部众子孙们仍一直是一个相对封闭的特殊水上部落,“九姓渔民”也素来被“岸上人”视为贱民。但就是这样一群一直被官商盘剥、文化孤立的人,却在数百年封建奴役和近半世纪的国民党军阀混战中生存并传袭下来。他们条件艰苦,却团结守望生存;他们文化隔断,却传承发扬民俗;他们没有怨艾自身的环境和出生,只在努力生存,尽力快乐。渔乡养育了代代渔人,从启迪童稚到长大成人;从捉鱼捕虾到成家立业;从培育渔人做事到滋养渔人做人。“渔乡孕育渔人,渔人成就渔乡”的恒古经典,由此奠定。不同的人在不同的地理环境、气候环境中繁衍生息,形成各自不同的文化格调和文化心理。提起“九姓渔民”,人们总是充满了探究的好奇心理和关于神秘的联想,这是充满传奇色彩的一群人,不管是他们的来源、他们的历史,还是他们的生活方式,处处都让人着迷。曾有一首流传已久的渔歌:“老子严江七十翁,年年江上住船篷。早年打败朱洪武,五百年前真威风!”直白的语言,朴素的思想,渔人的率真,都融在这一首渔歌里。

清同治五年(1866年),严州知府戴槃奏免“九姓渔民”渔课,并令改贱为良。当时为了大力宣传和推行这一政策,官府贴了告示,刻了石碑,还给“九姓渔民”发了准予改贱为良的“执照”。石碑已毁于“文革”,告示、执照也极其难寻,幸有人进行了抄录得以留存。由于受徽商的影响,经常运送货物经新安江、钱塘江流向全国,“九姓渔民”中富裕起来的部分人,逐步把渔船改为大商船,专门从事水上货运。明清时期,新安江流域成为全国水上“黄金通道”,这跟“九姓渔民”的辛勤劳作是分不开的。近年来,在杭州千岛湖发展集团有限公司对千岛湖鱼文化的良好开发利用下,在千岛湖淳鱼走向全国市场的大好前景下,“九姓渔民“开始了新的征程。历史早已尘封已久,就像潮水总会有退去的时刻,自千岛湖形成后,原新安江渔业社的渔民划归为淳安县水产局,多数渔民转为国家正式工人。而不少“九姓渔民”的后代(以陈、钱、许三姓居多)虽然还从事捕鱼,但都已上岸定居。过去渔民们的艰苦生活早已发生了翻天覆地的变化。这一刻,历史的胜负已经变得不再重要,王侯将相也不再是当地人们舆论的焦点,新一代新安江渔民秉承着最坚韧的精神和最古老的渔民文化为千岛湖鱼文化带来了不可估量的财富与价值。

美丽的千岛湖迎来了许多游人和美食爱好者,继续从事水上工作的“九姓渔民”作为千岛湖捕捞队新时代的渔民,为客人们表演“巨网捕鱼”的壮观奇景;收起渔网的“九姓渔民”则找到了一条条新出路,一些年长的渔民摇起橹,做起了旅游服务;漂亮的渔家姑娘则当起了导游,向游人讲述千岛湖的美丽、淳鱼的美味。正是有了他们的参与和奉献,千岛湖生态观光、鱼文化餐饮和休闲渔业才更加此丰富多彩。在山峦连绵、群峰叠起、秀水粼粼的千岛湖上,渔人们世世代代,用超脱的达观与世俗的喧哗保持着距离,用他们的智慧和勤劳积累着生活的硕果,用他们宁静安详又欢腾美好的生活创造着千岛湖淳鱼的奇迹,他们用新的渔歌续写着“九姓渔民”的传奇。

(郑家平)